第1章 “怎么嫁给了这货?没钱又不顾家!”

《药》

爸爸守着一碗酒,

自斟自酌

微醺时他遇见了童年的自己,

“嘿,哥儿们,你咋活成这样?”

爸爸的酒醒了大半。

妈妈总是在忙碌,

边忙边抱怨,

“怎么嫁给了这货?没钱又不顾家!”

她脚下的步子更快了,

她嘴里的唠叨更多了。

女儿不声不响,

把塑料小桶放在了炉子上,

她想帮妈妈做饭,

桶化了,

妈妈吼,“这孩子怎么这么毛手毛脚!”

爸爸一个巴掌打上来,

“总是欠揍!”

“不中用的囡囡,你让我们蒙羞!”6岁的囡囡脑子里净是这些声音。

“我没有!我没有!”囡囡不想听见这些声音,但是这些声音如影随形。

不能出一丁点儿错。不能,不能,不能。在家不能,在学校也不能。

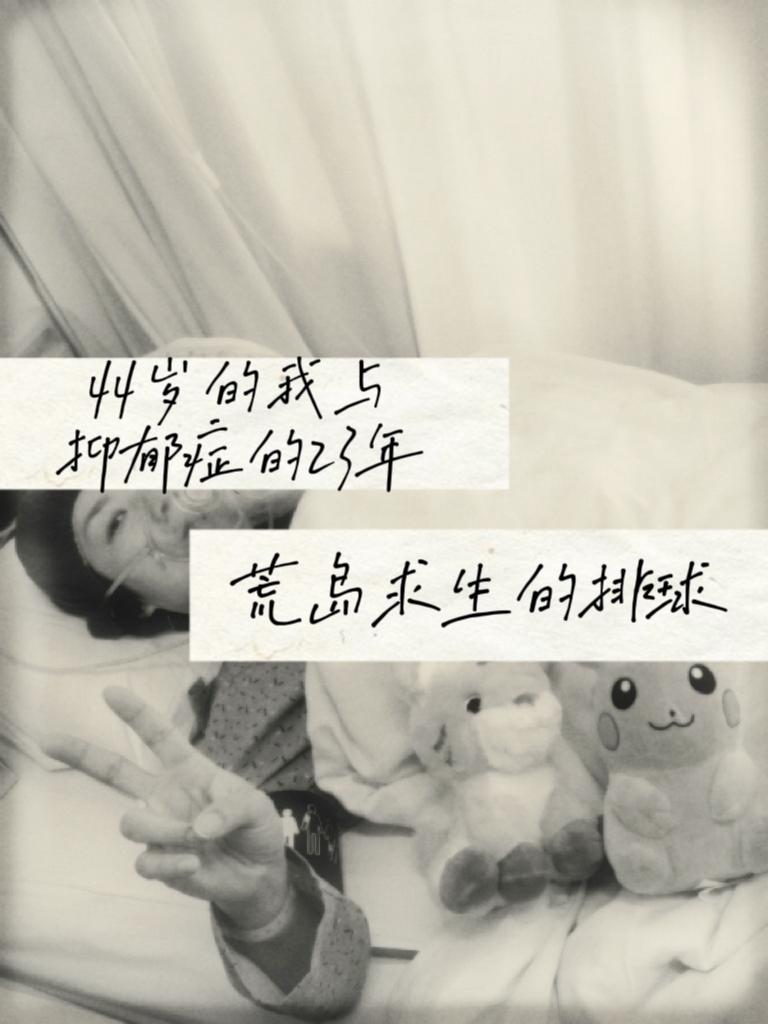

6岁的囡囡,神经总是绷得太紧,哪怕在沉睡中,囡囡也会被细微响动惊醒。爸妈在家干加工活时,用锤子捶打鞋帮的声音,不会搅扰囡囡的清梦;爸爸一声粗重的咳嗽,却会把囡囡惊得全身紧绷。44岁的囡囡,握着老公马越的手入睡,听不见雨打窗户的声音,马越带给她宁静的夜梦。44岁的囡囡,听见马越刷碗的乒乓声,不再不安地惊醒,这是马越爱的华章。44岁的囡囡,看见马越愁眉,不再忐忑地自审自己的作为,这是马越自己的烦恼。

圣经上说,妻子当仰望丈夫。

囡囡不仰望马越,囡囡把马越、女儿樟子松,当“人”看,就像囡囡把自己当“人”看一样。

这个“人”是独立的个体。

“不中用的囡囡,你让我们蒙羞!”这句话是谁说的?爸爸,在吵架时骂的;还是妈妈,在控诉爸爸时说的?或是老师,在训斥囡囡时强调的?囡囡分不清了,也许这是囡囡拼凑出的一句话,从历次爸妈的争吵中,从屡次妈妈的哭泣中,从奶奶的眼神中,从亲戚们的叹息中,从老师同学的非议指摘中。

囡囡只知道,如果自己做好了,也许会有改观——她也许会像其他小朋友一样,会拥有一个慈眉善目的爸爸,一个善解人意的妈妈,一对相敬如宾的爸妈;她会迎来老师们的笑脸,同学们的欢迎。6岁的囡囡不知道,哪怕她做得再好,爸爸仍然跟妈妈不睦,爸爸仍然会骂骂咧咧,妈妈仍然会散播囡囡的隐私,爸妈的某些粗鄙行为仍然会让囡囡羞惭,老师同学仍然会有他们的评价标准,不是囡囡要如何像块泥巴般在不同群体前,重塑自己;而是囡囡要像朵云一样,既有自己的形状,又能随风飘荡,还会变成雨、雪、蒸汽,无论变成什么样,囡囡一首都是水,而不是被搓揉得失去韧性的一块烂泥。6岁的囡囡跟父母绑得太紧,她担心离了父母,她就像离了水的鱼;6岁的囡囡跟文化绑得太紧,她脑子里净是些孝顺的教条,她担心弃了教条,她就像案板上的鱼。44岁的囡囡知道,爸妈可以出错,文化可以偏颇;自己可以出错,自己可以偏颇。

朋友蔡说,女儿被老婆打得哇哇大哭,哭过之后,抱着妈妈的腿,揽着妈妈的腰,问,妈妈,你是不爱我了吗?妈妈,抱抱我;亲亲我。囡囡掉下泪来,原来孩子对妈妈的依恋是这样,死乞白赖地要确认爱。囡囡不记得自己有过这样的体验。囡囡只记得妈妈打自己时,自己不哭;爸爸打自己时,自己跑着躲。母女父女之爱,原来是打也打不散的表白。

在樟子松小时候,囡囡不会做母亲。1岁的樟子松哭了,囡囡说,把眼泪收回去。44岁的囡囡心碎了。樟子松4岁时,去幼儿园,总是迟到,一天早上,囡囡跑得飞快,樟子松的羽绒服拉链还没系上,就慌忙赶囡囡,跑到幼儿园,樟子松咳得厉害。那时候的囡囡心真狠,那时候的樟子松被养成了囡囡小时候的模样。

樟子松,对不起,妈妈做错了。

It's your turn——

作者的话:

写作疗愈,不是为了赞颂苦难,而是为了让眼泪记起丧失;

写作疗愈,不是为了控诉他人,而是为了找到改变路径;

写作疗愈,不是为了隔绝关系,而是为了让亲密关系流动;

写作疗愈,不是为了追悔前半生,而是为了在后半生自洽地活着;

写作疗愈,从充分共情自己开始。

写作疗愈的过程,即洞察问题所在的过程;写作疗愈伴随咨询过程,即见证了“健康爱”的体验;自我不懈学习伴随己有的支持体系,最终引向治愈。

请你参与写作疗愈,让我们一起将创伤转化为能量!

一、基础练习

建议先从感官写作入手,避免情绪过载。

请完成以下填空(二选一)

A 感官记忆盒

“我童年的恐惧藏在____(物品)里,

它闻起来像____,

摸起来____,

每当____(声音)响起,

它就颤抖。”

B 创伤转化器

“父母骂我最痛的词是____,

今天我要把它种成____(植物),

因为这种植物会____”

***防护设计:

1、提供「物品/植物」等隐喻载体,避免首接回忆创伤事件。

2、“情绪急救贴”:正念呼吸

二、发现自己的“樟子松时刻”

当我们无意识复刻父母错误时,如何及时觉醒?

你曾经尝试过哪些有效的方式、方法?请跟我们分享。